美麗的第二套人民幣書法你見過嗎 (二)

那時,第二套人民幣的設計和人民幣上的題字是作為國家機密不能泄漏的,所以,幾十年來,馬文蔚守口如瓶,從未向任何人提及此事。然而,出乎意料的是一篇文章促成了這一多年的秘密終于大白天下,那是1983年3月的一天,時任山西省太原市陽曲縣政協委員、省文史研究館員的馬文蔚先生在翻閱3月1日《山西日報》時,偶然發現一篇將人民幣是題字者說成是冀朝鼎的文章,沒過幾天,《新民晚報》也刊出同樣說法的文章。本著對歷史負責的精神,馬文蔚當即提筆給中國人民銀行部行寫了一封信,說明了事實真相。恰逢此時,中國人民銀行設計的第四套人民幣準備將第二套人民幣上的書體改成簡化字、正體字或新體字后仍在新版上使用,正需要確認第二套人民幣上書法的作者。于是,便派當時任國營五中一廠(現北京印鈔廠)設計室主任的張作棟、設計師陳明光(現為設計制版分廠廠長兼設計室主任、高級工藝美術師)赴山西,走訪了住在陽曲縣的馬文蔚先生,在聽完馬文蔚回憶當時給人民幣題字的詳細經過后,向馬文蔚出示了隨身攜帶的題字原稿,得到了馬文蔚先生的確認。這份原稿真跡是北京印鈔廠的1號檔案,上面的字是用剪下的單個字拼成的,其中,“中、國、人、銀、行”五個字的紙地是白宣紙,“民”字寫在綠色虎皮宣紙上,其余面額漢字均是寫在黃色虎皮宣紙上。“民”字由于黑色墨筆字寫在綠色的虎皮宣紙上有些靠色,制版時用白色勾邊。為使第四套人民幣上漢字書體保持一致,同時也為了進一步確認第二套人民幣上漢字的書法作者,張作棟、陳明光還在曲陽縣人民銀行會議室里,用帶來的毛筆和宣紙,請馬文蔚先生再寫這些字,并讓他寫繁體、簡體幾種寫法,還現場拍下了照片。由于馬老已近80歲高齡,且多年不曾練字,寫字時手抖得很歷害,寫出的簡體字基本上不能用。馬老自己也說:“現在年紀大了,又這么多年沒寫,手顫抖,寫不太好了。不過現在的字飛白筆多,金石味強一些,但精神差一些。當年寫的我認為也不太理想,如‘銀’字寫的不算太好。”后來,由于馬文蔚先生寫的簡體字無法用于第四套人民幣,只好由北京印鈔廠設計室主任劉延年、設計室高級工藝美術師李文、陳明光、宋廣增等人對原稿反復揣摩,按原作風格,對繁體字“國”、“銀”、“圓”,異體字“貳”和舊體字“角”作了精心挖補、修改,這就是我們今天看到的第四套人民幣上標準的簡體漢字,它仍保留著馬文蔚先生的書法風韻。第五套人民幣上的行名仍沿用第四套人民幣上的字體,但面額漢字又改成了印刷宋體字。

張作棟、陳明光回京后,又將馬文蔚先生重新寫的字與原稿認真作了筆跡鑒寫,然后,寫出了《關于馬文蔚書寫“中國人民銀行”行名字的情況》認定報告,其結論部分如下:“第一,從馬文蔚同志談當時書寫情況,特別是說明字是寫在虎皮宣紙上的,是方塊形寫成的字,和我們所存原稿相對是一致的。第二,從這次書寫第二套人民幣的字體、字形及筆法看,雖多年未寫,年紀也大了,字看來蒼老一些,但原稿相比較筆跡還是一致的。”于是,中國人民銀行明確認定:“中國人民銀行”行名及人民幣面額漢字的書寫者是馬文蔚。并一次性發給馬文蔚5000元人民幣作為稿費。同時,為了表彰馬文蔚先生對金融事業所做出的特殊貢獻,以及他對工作的嚴謹作風,為改善其住房條件,特撥專款14000元。1984年7月21日《北京晚報》發出消息:“題在人民幣上的‘中國人民銀行’六字為馬文蔚書寫。”至此,這一歷史事實才為世人所知。

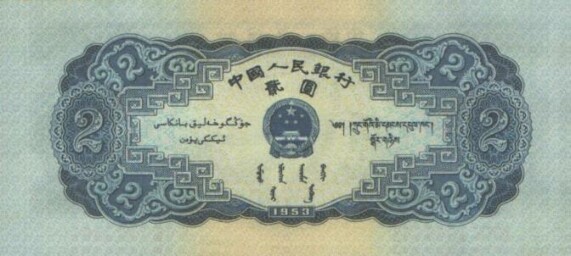

馬文蔚先生是山西省太原市陽曲縣黃寨村人,生于1904年。他性格剛毅,博學多才,尤善書法。他為人民幣的題字很多人認為字形與魏碑相似,而基本筆畫仍屬隸書。但據有人考證,這種字體叫“張黑女”碑體,它是北魏碑體的故名,被認為是北魏碑體中的精品。此書體蒼勁端莊,獨具匠心,自成一體,實為人民幣增色不少。1930年,馬文蔚畢業于南京中央大學經濟系,后供職于中央造幣廠當審核主任,還曾在孔祥熙部下做過事。1949年6月,經薄一波介紹到中國人民銀行總行工作,曾任參事、金融研究員。1952年調到陜西省分行工作,1957年被錯劃為右派,下放到老家山西省太原市陽曲縣務農。此間,馬文蔚先生不甘寂寞,又開始研習醫學,普救世人。粉碎“四人幫”以后,馬文蔚先生出任陽曲縣政協委員、省文史研究館館員。1988年3月29日,馬文蔚先生留下了永遠流傳于人民手中的墨寶第二套人民幣,在老家陽曲縣病逝,享年85歲。