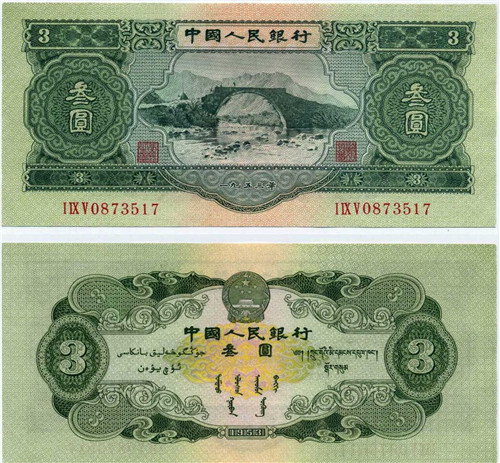

1953年3元紙幣的由來

1953年3元紙幣是我國歷史上唯一一枚面額三元的紙幣,那么為什么會采用面值3元呢?

時間緊迫,印鈔能力不足

印鈔廠生產(chǎn)能力有所不足導(dǎo)致的。當(dāng)時我國印刷技術(shù)還很落后,對大面額鈔票采用的復(fù)雜凹版對印技術(shù)和水印造紙技術(shù)的掌握都不過關(guān),所以二版幣中的大面額鈔票要委托蘇方代為印刷,其余小面額紙幣的鈔票紙,也大多要靠蘇方提供。

第二套人民幣起初設(shè)計的最大面額鈔票是100元,后來為了預(yù)防逃到臺灣的國民黨大批量造假,把最高面額限制在10元(這樣造假的成本和難度也就大大增加了)。在貨幣總需求量確定的條件下,這就大大增加了印刷的工作量,即使是蘇方大型印鈔廠的生產(chǎn)能力,要想在一年多時間里完成這樣大批量的生產(chǎn),也是十分困難的。如果再沒有“三元”的面額,一元、二元紙幣的印刷量就要更加增多,印刷任務(wù)就更難以完成了,所以經(jīng)過與蘇方的技術(shù)性商討,我國最終確定了模仿盧布的1、2、3、5、10元的面額劃分。

蘇聯(lián)有三元面額紙幣

當(dāng)時蘇聯(lián)的盧布常用“三”的面額,有三戈比的硬幣和三盧布的紙幣。第二套人民幣于1950年開始規(guī)劃設(shè)計,1953年開始制版和印刷,當(dāng)時正是我國向蘇聯(lián)方全面學(xué)習(xí)的時期,所以在這方面也借鑒了盧布的面額體系。

后來中蘇關(guān)系惡化,此幣又由蘇聯(lián)代印,因此為了防止蘇方利用手中的印版印制“真版?zhèn)吴n”,擾亂我國金融秩序,中國人民銀行于1964年4月14日起在一個月內(nèi)限期收回。1964年5月15日停止收兌和流通使用,第二套人民幣由蘇聯(lián)借錢,因此中蘇關(guān)系惡化時,銷毀的較全,因此其存世量極少,從而造成如今它在人民幣收藏市場擁有著很高的收藏價值。

1953年3元紙幣屬于第二套人民幣中的一種,也是唯一一套3元面值人民幣。該套錢幣由我國委托前蘇聯(lián)印刷,采用了防偽技術(shù)。其后,由于中蘇關(guān)系惡化,為防止“真版假幣”令我國金融秩序受到“擾亂”,中國人民銀行于1964年4月15日起限期一個月收回。1964年5月15日,3元人民幣停止收兌和流通使用。